多発性硬化症の診断や治療に関する最新の情報サイト

専門医田中正美のホームページ

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.075-822-2777

研修医向け

MSについて -検 査-

検 査

脳MRIが最も疾患特異的で、他の検査は診断する上での参考データである。

●CSF所見

2006年4月からIgG index, MBP, OCBが保険適応され、利用しやすくなった。本症では中枢神経内でIgGが産生されている。それを証明する方法として、IgG

indexが利用される。この計算には、spinal tap時に採血が必要である。

求め方は、IgG index=(CSF IgG/serum IgG)÷(CSF albumin/serum albumin)で、正常値は0.73以下である。

オリゴクローナルIgGバンド(OCB)というのは、髄液中にオリゴクローナルに増加したIgGのことで、中枢神経内で産生されるIgGが特定の抗原と反応していることを示唆している。

健康人の末梢血のIgGは特定の抗原に対する抗体ではないので、ポリクローナルであり、骨髄腫のように特定のクローンが増殖して産生されたIgGはモノクローナルである。等電点電気泳動で脊髄液を泳動し、血清中にはないIgGバンドが脊髄液中に2本以上認められた場合に陽性と判定される。アガロースゲル電気泳動で流しただけで、その上、血清IgGと比較しないで検査している業者もいるので注意を要する。これでは、OCBは検出できない。病型によって、OCB陽性率は異なり、CMSでは約70%、OSMSでは約10%と低く、両者で病態が異なることを示唆している。OCBは疾患特異的ではなく、慢性炎症性病変では出現しうる。脱髄病変により、脊髄液中のMBPが上昇する。

●MRI

脳MRIではaxial とsagittal sectionにて、T1, T2, FLAIRを撮影する。前者で3方法で、後者でFLAIRをルーチンで使用し、前者では5

mm間隔で1 mmギャップで撮影し、時間の関係で造影する場合は注射前のT1撮影は必ずしも行う必要はない。FLAIR画像は特に脳室周囲の病変やjuxtacortical

lesionを検出しやすい。脊髄のMRIは、axialとsaggital sectionでT1とT2で撮影する。FLAIRは頭部と異なり、適さない。

症状を呈した再発の5-10倍の頻度でMRIで再発病変、つまりは造影病巣が認められる。このため、再発とは関係なく、脳MRIを毎月造影検査をすることで、病気の活動性を見ることができるが、脊髄MRIを頭部と同じように毎月造影撮影する理由はない。というのは、脊髄では病変が形成されれば症状を現し、asymptomatic

lesionsが認められることはないからである。 静注後10-15分後に撮影できるように静注すると、造影効果が最も効果的と言われる。新病変が形成された際に88%は造影されるが、残りは新しいT2病変として、あるいはT2病変の拡大として認められるに過ぎない(Ann.

Neurol., 46:197-206, 1999)。

造影病変では血液脳関門の破壊と炎症性Tリンパ球浸潤が認められる。造影効果は通常4週間持続し、さらに2から4週間にわたって徐々に造影効果が減弱する。この造影効果はステロイドに鋭敏で投与されるとすぐに消失してしまうので、造影病巣の検出はパルス前に施行しなければならない。リング状に造影される場合、灰白質に面した部分が欠ける”open

ring imaging sign”を呈することが腫瘍や膿瘍との鑑別に役立つと言われる。

脳MRIでは、T1低信号病変が急性期に浮腫のために一過性に認められることがあるが、慢性に認められる場合は軸索障害と相関する。慢性期に認められるblack

holesは非可逆的な組織障害を意味し、新しいT2高信号病変の30%がblack holesになるという報告もある(Arch. Neurol.,

56:345-51, 1999)。

T1低信号病変はdisabilityと良く相関するという。 一般的に、Gd造影病変の数は、疾患活動性と相関する。しかし、本症患者の50%は活動性とは関係なく、造影病変が認められる、という報告もある(clinico-radiological

paradox)。

一つのスライスで認められる造影病変の数は、その後の再発率を予言するといわれ、その後の造影病変を形成する活動性やT2病変と相関する。しかし、造影病変はEDSSの進展を予言しないので、再発の機序とdisabilityが異なる機序であることを示唆する。つまり、治療とも関係することであるが、前者は炎症性病変、後者は変性過程、という病態の違いがあるからだと思われる。MSには、この二つの病態が存在している、というのが今日のMS

Researchの常識といえよう。

T2およびFLAIR画像で脱髄病変が高信号で認められる。cortical demyelinationは画像上認められることはなく、深部白質に多く認められる。T2高信号病変は、年間5-10%ずつ増えてゆくといわれる。稀に、皮質を含む大きな病変(

Tumefactivede myelination)や基底核も病変に含まれることもある。

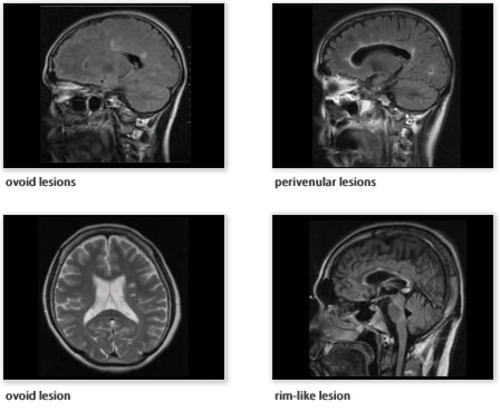

白質病変は側脳室周囲に局所的にあるいはびまん性に、さらにそれらが融合して分布する。皮質下白質(U-fiber)の病変(juxtacortical

lesion)や脳梁の病変(脳梁の下部に円弧状に認められる病変を九大グループは、rim-like lesionと呼んでいる)が認められることがあり、これらは虚血性脳血管障害では傷害されない部位なので、特に高齢者での診断には有用である。

縦軸方向が側脳室壁に対して向く卵形のovoid lesionやsagittal sectionで見たときに(特に、FLAIR)側脳室から上方へ燃え上がる炎のように見えるperivenular lesion(Dawson’s finger)は、静脈周囲の炎症病変を意味し、動脈中心の血管炎との鑑別に有用である。また、視床下部病変が認められることもある。

年単位で脳萎縮の進行が認められることがあり、この場合、側脳室拡大も認められる。大脳萎縮は、毎年0.6から0.8%認められ、これは一般住民の2から3倍という(Neurology,

54:807-12, 2000; Neurology, 53:1698-704, 1999; Brain, 124:1803-12, 2001)。これは毎年8cm3喪失することを意味し、脳室拡大は健康人の3倍進行する(1.6

versus 0.3cm3/year)。

また、脳萎縮の進行の程度は、RRMSよりSPMSでより速い。脳萎縮は、Clinically isolated syndromes (CIS)だけでなく、RRMSの初期から始まっており、脳萎縮が増加は罹病期間やdisabilitと相関する。脳萎縮は、特に、進行性経過の患者(PPMS

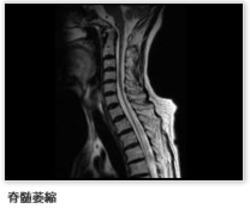

or SPMS)ではdisabilityと良く相関すると言われる。欧米では、患者の50%で小脳病変が認められるが、日本人例では少ない。脊髄MRIでは、T2高信号病変が認められる。OSMS患者の中には、3椎体以上の長い脊髄病変が認められることがある。また、脊髄萎縮のために紐のように見えることもある。

●MRIによる診断基準

MRIの診断基準には様々な報告があり、感受性と特異性が欧米の患者を対象に検討されている。以下の診断基準のうち、Barkhofの診断基準が最も特異性が高いため、McDonaldの診断基準でも採用された。

Paty、Fazekas、Barkhofの診断基準の感受性と特異性は以下のようである(AJNR, 21:702-6, 2000)。これらは、脳MRIでのMSの特徴的な所見であることを示している。

| 感受性 | 特異性 | 基準 | |

|---|---|---|---|

| Paty |

86% |

54% |

Paty (Neurology, 38:180-5, 1988) ≧4 or 3 of which 1 is periventricular |

| Fazekas | 86% | 54% |

Fazekas (Neurology, 38:1822-5, 1988) 3 lesions, including 2 of the following; Infratentorial location Periventricular location6 mm lesion |

| Barkhof | 73% | 73% | Barkhof (Brain, 120:2059-69, 1997) 3 of four are required; Gadolinium-enhancing lesion or presence of ≧9 T2 lesions 1 infratentorial lesion 1 juxtacortical lesion 3 periventricular lesions |

●生理検査

McDonaldの診断基準では生理検査(ABR, SEP)の重要性は否定された。これは、MRIでの診断レベルの向上により、疾患特異的な結果が得られる検査法が重視され、結果として神経生理検査所見が診断基準から外された。VEPのみ視覚障害の空間的多巣性を他覚的に証明する手段として、診断基準でも採用されている。しかし、機能障害を他覚的に経過を評価できるということでは、他の生理検査も日常診療での重要性は決して低いとは言えない。